国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 国立健康・栄養研究所 | 産官学連携研究センター |災害栄養情報研究室

被災した人の栄養不足を改善するための情報は、どれくらいの人が知っていたのか?使っていたのか?

東日本大震災直後、被災した人の栄養不足を改善するために、栄養支援情報ツール(栄養の参照量、マニュアル、リーフレット等。以下、支援ツール)が作成されました。 被災地では、どんな栄養支援情報が必要とされるのかを把握し、今後の支援ツール開発に役立てることを目的として、6種類の支援ツールをどれくらいの人が知っていたのか、使っていたのかを調べました。

研究方法の概要 2012年8月に岩手・宮城・福島の被災3県の栄養士会会員1,911名に質問紙調査を行い、回答があった435名(回収率22.8%)を対象に解析しました。

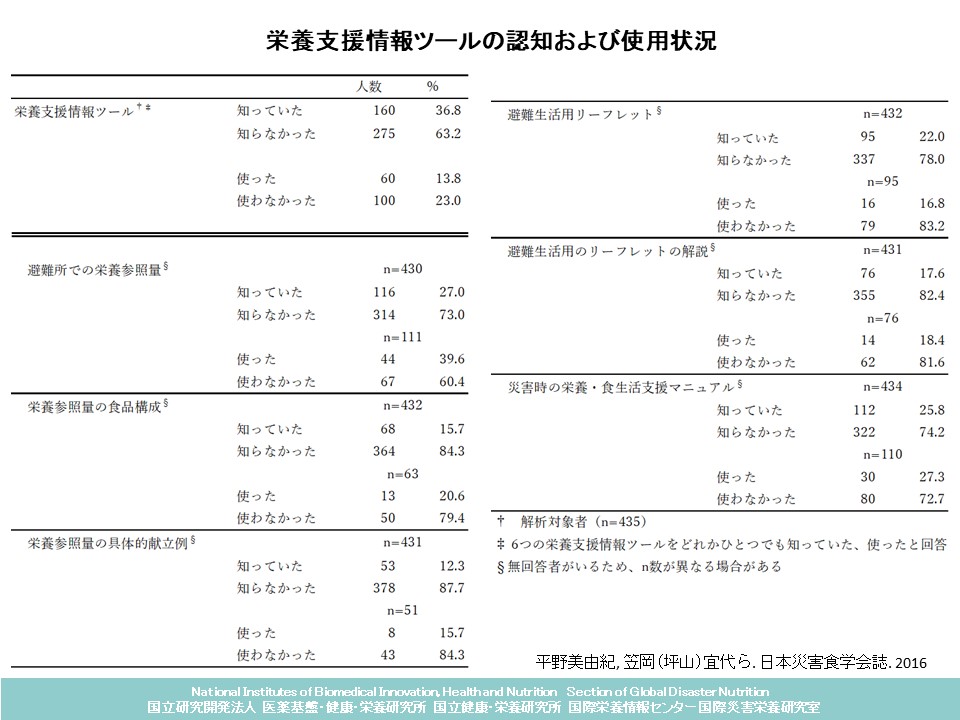

結果 支援ツールをどれか1つでも知っていた人は160名(認知率36.8%)、1つでも使った人60名(使用率13.8%)でした。保健所等の行政機関で働いている管理栄養士・栄養士(以下、栄養士)は、病院や学校等で働いている栄養士よりも、認知および使用率が高かったことがわかりました。 6種類の支援ツールのうち、食事摂取基準の活用版である「避難所での栄養の参照量(以下、栄養参照量)」は認知および使用率が最も高く、次いで「災害時の栄養・食生活支援マニュアル」でした。

この研究から考えられること 東日本大震災では、これらの支援ツールを知っていた人・使っていた人は、非常に少ないことがわかりました。 支援ツールを知ってもらう取り組みとして、①行政機関の栄養士から他職域の栄養士へ情報を伝える方法の検討、②被災状況やニーズに応じた支援情報の提供が必要です。

本研究の論文

平野美由紀,笠岡(坪山)宜代,高田和子,野末みほ,瀧沢あす香,岡純,迫和子,瀧本秀美.災害時における被災者支援のための栄養支援情報ツールの認知および使用状況. 日本災害食学会誌.2016;3(1):33-41.