国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 国立健康・栄養研究所 | 産官学連携研究センター |災害栄養情報研究室

東日本大震災では誰が炊き出しを行っていたのか? ~自衛隊、ボランティア、栄養士による外部支援の状況~

災害時に食事がどの様に提供されているのか、東日本大震災の避難所での炊き出しの実施状況について調べました。

研究方法 被災県の避難所 386 か所を対象とした、「避難所食事状況・栄養関連ニーズ調査」 の結果を二次利用し、被災から約 1 ヶ月後、2 ヶ月後、3 ヶ月後において、炊き出しの実施者および炊き出しのための 献立作成者について調べました。

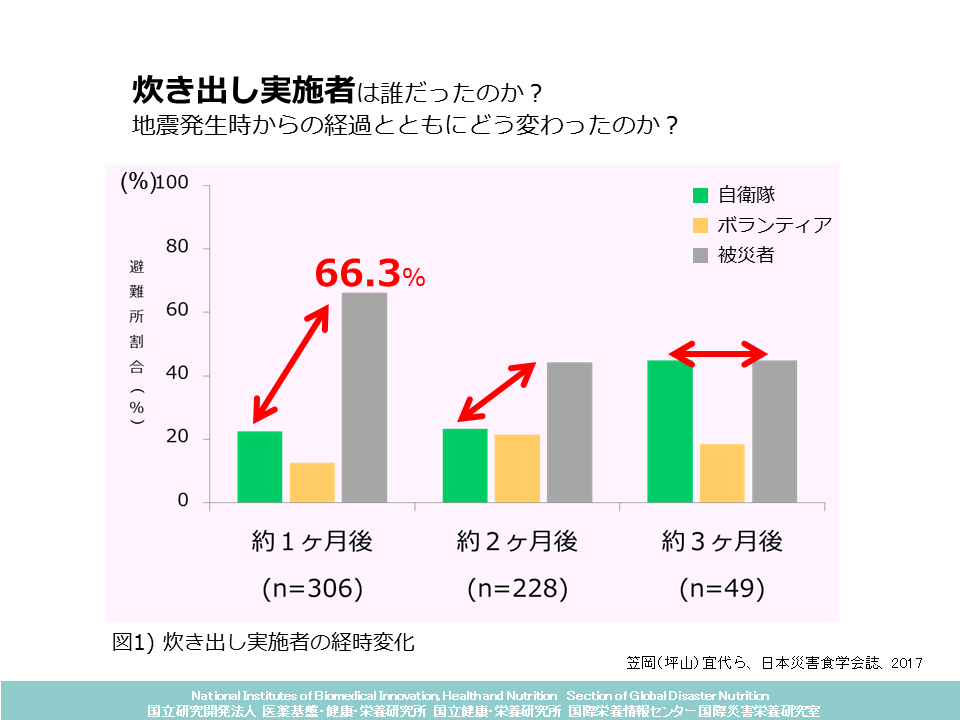

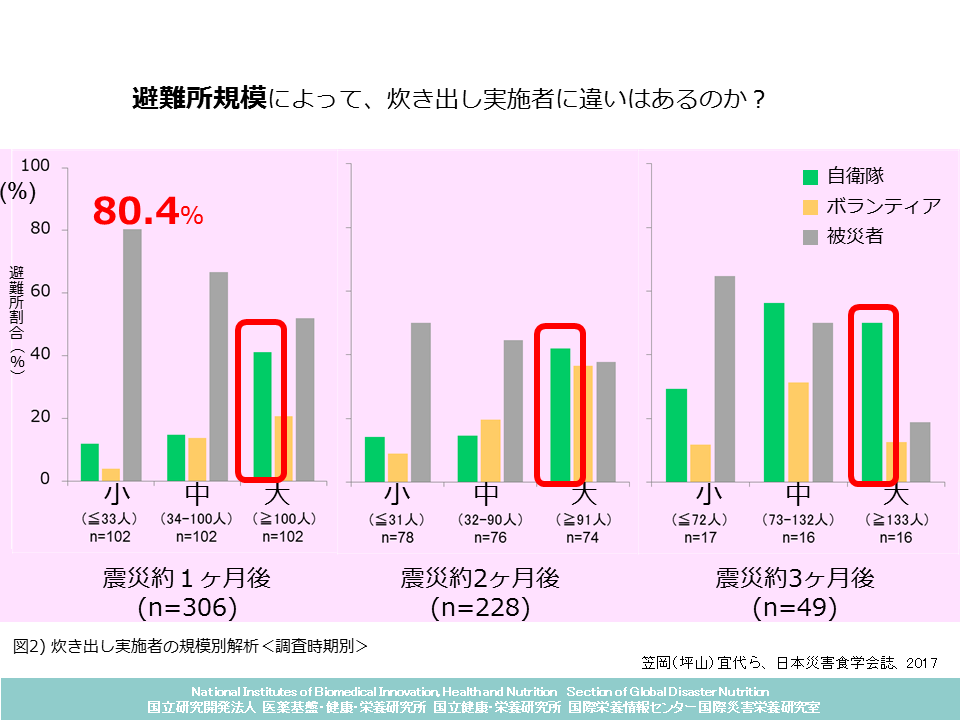

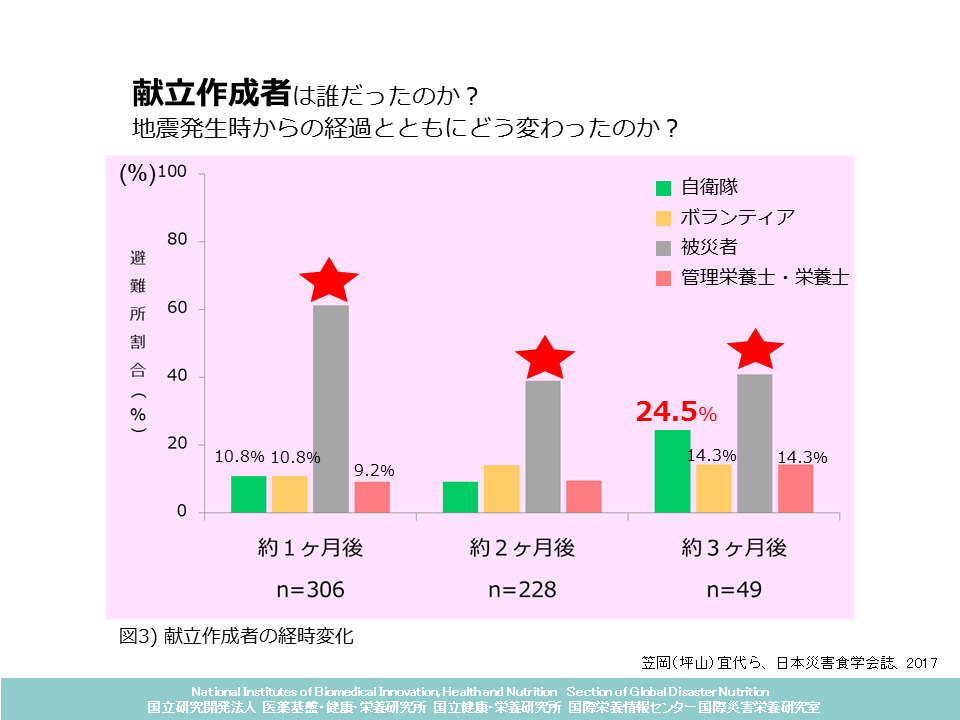

結果 被災者自身が炊き出し実施者である避難所の割合は、どの時点においても最も多く、発災から約 1 か月で 66.3%、2 ヶ 月後で 44.3%、3 ヶ月後で 44.9% でした。 次に多かったのは自衛隊で、その次に多かったのがボランティアでした。自衛隊による炊き出し実施は、規模が大きな避難所で多い傾向でした。また献立についても、被災者自身が献立を作っている避難所の割合が どの時点においても最も多数でした。 栄養士が献立を作っている避難所もありましたが、その数は、自衛隊やボランティアと同程度でした。栄養士、自衛隊、ボランティアの外部支援者による献立作成は、規模が大きな避難所で多い傾向でした。

この研究から考えられること 東日本大震災における炊き出しの実施には、被災者自身が大きく関わっていたことが明らかになりました。大規模災害に備え、防災訓練等で炊き出しスキルを高めるとともに、被災者の負担軽減に向けて外部支援者の円滑な導入方法に対する取り組みが必要です。

本研究の論文

笠岡(坪山)宜代、 原田萌香. 東日本大震災の避難所を対象とした炊き出し実施に関する解析~自衛隊、ボランティア、栄養士による外部支援の状況~. 日本災害食学会誌. 2017;5(1):1-5.