国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 国立健康・栄養研究所 | 産官学連携研究センター |災害栄養情報研究室

どの時期にどのような食支援の要配慮者が多かったのか?

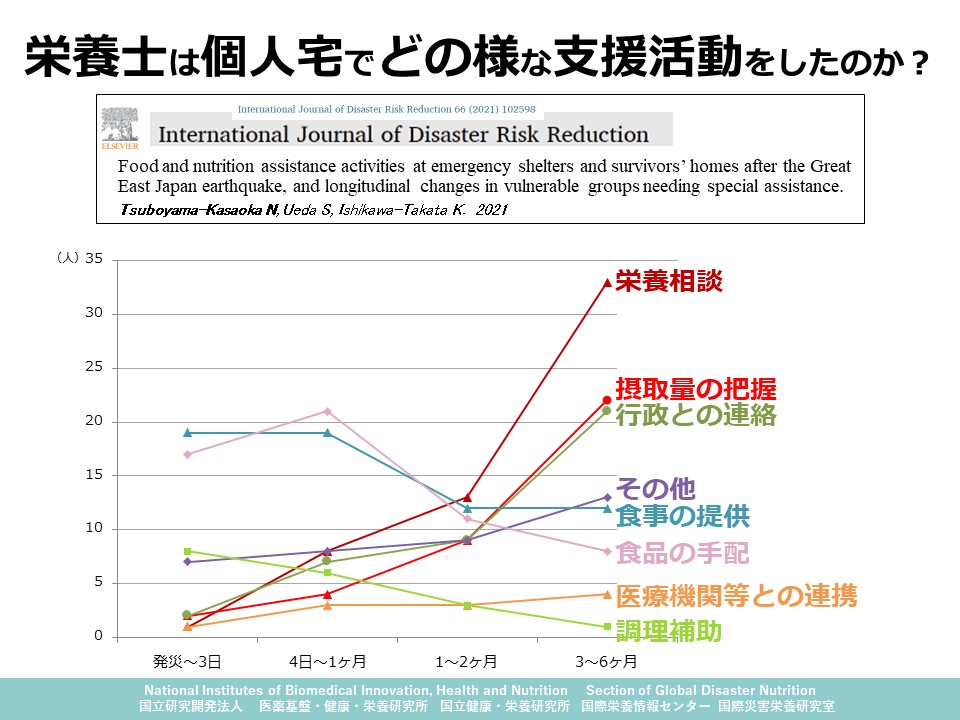

概要 災害時、高齢者や乳幼児、食物アレルギーや疾患を持つ人など、避難所で配布される食料を食べることができず、特別な食支援を必要とする人がいます。この研究では、災害時の避難所および個人宅において、どの時期にどのような食支援が必要な要配慮者がいたのかを明らかにすることを目的としました。

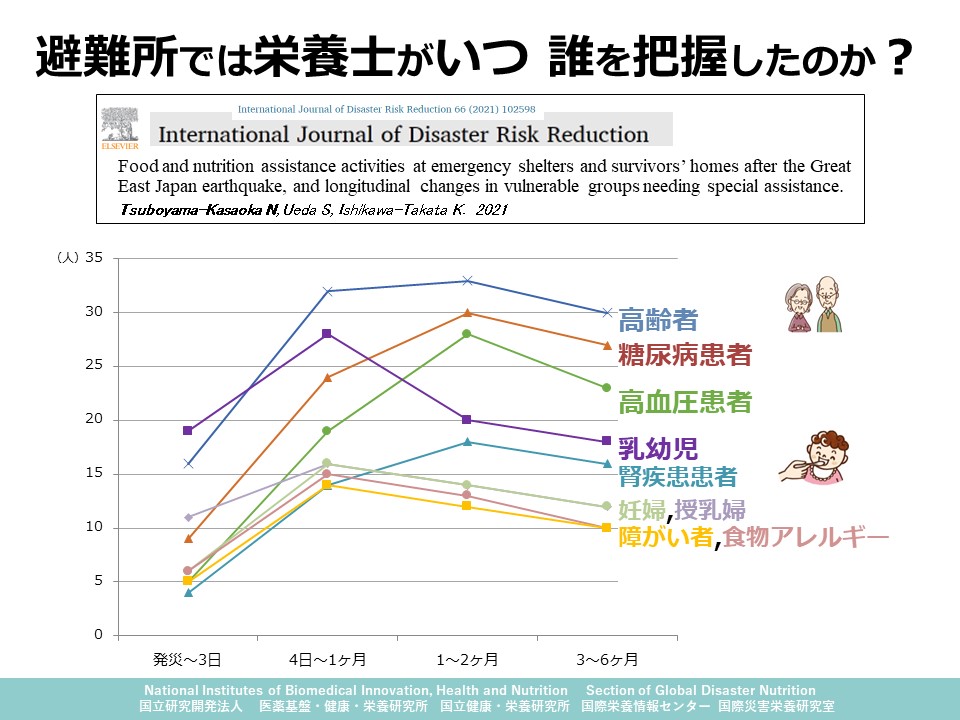

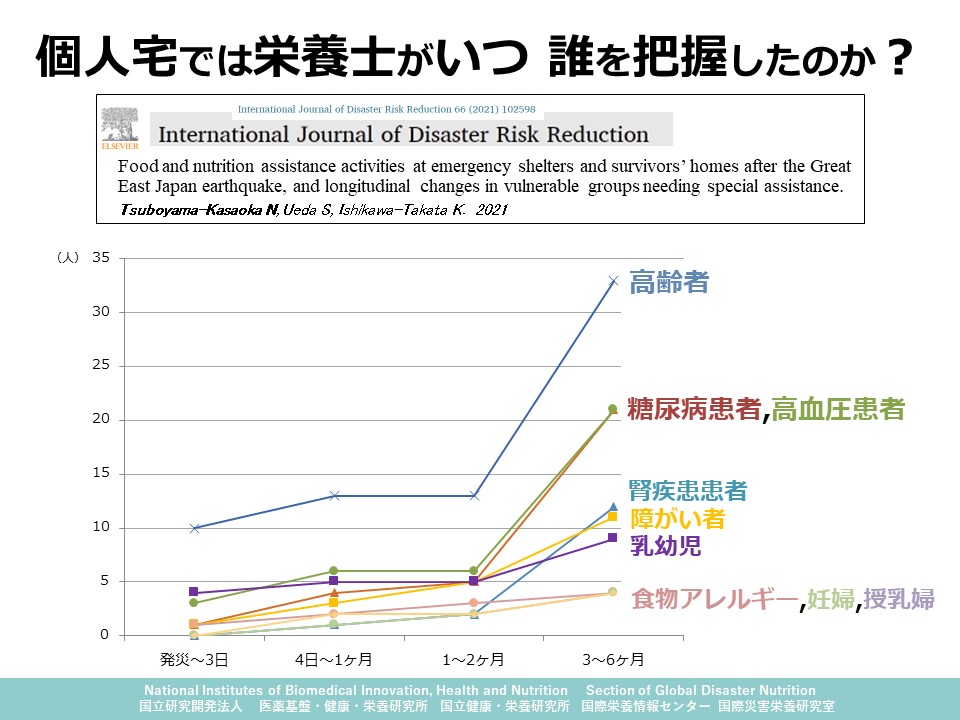

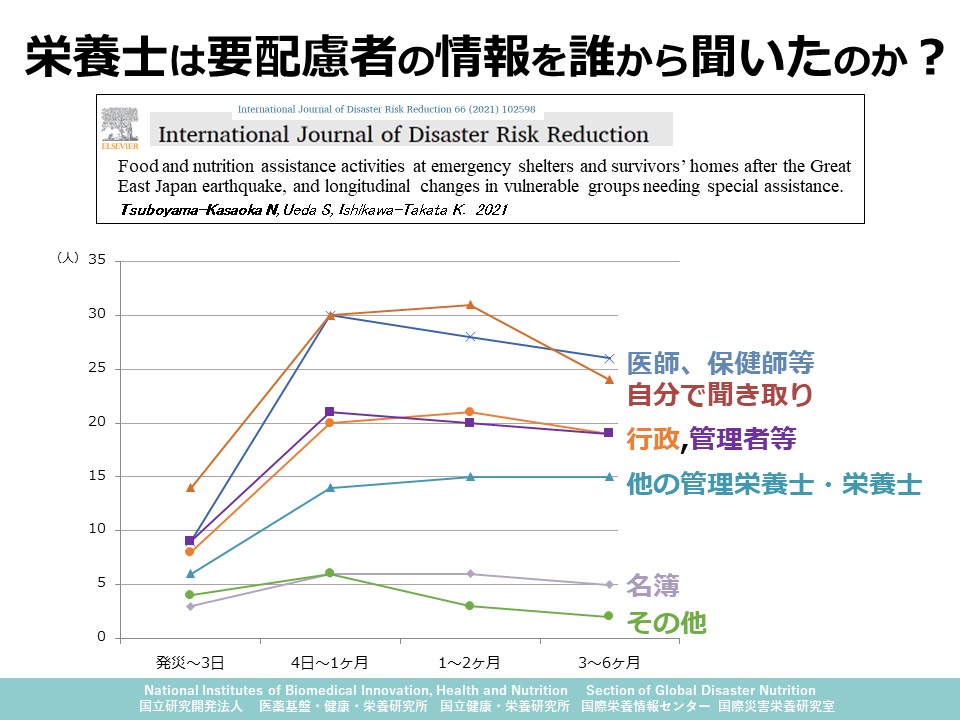

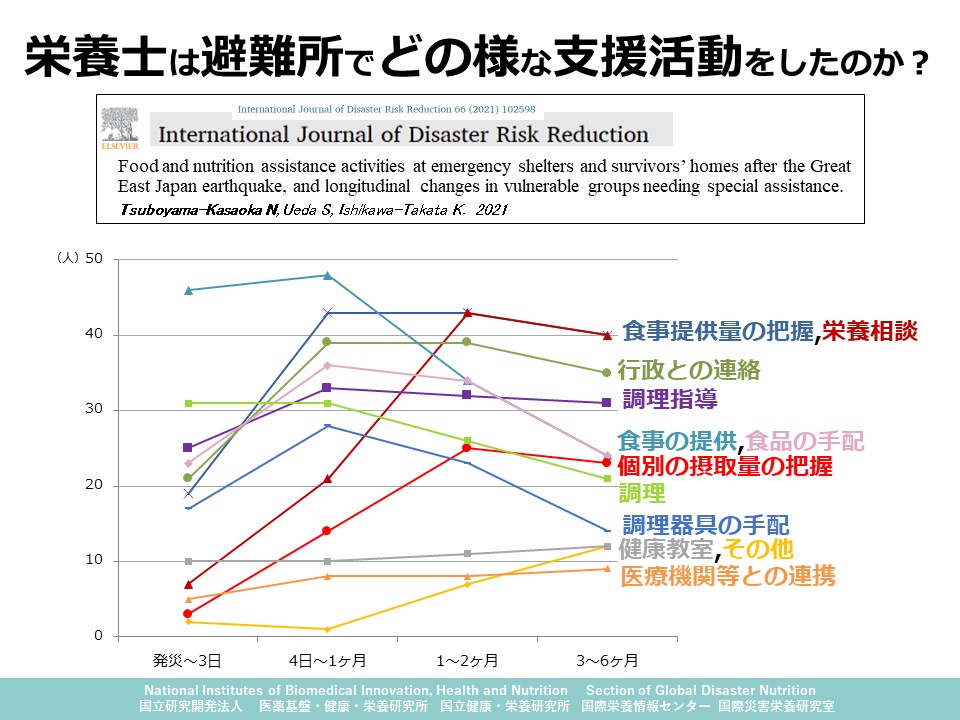

研究方法 東日本大震災の被災3県(岩手、宮城、福島)に在住する日本栄養士会会員1,991名を対象に、2012年8月に郵送による質問紙調査を実施しました(回答数435)。このうち、把握した要配慮者の種類について、4つの期間(発災~3日、4日~1ヶ月、1~2ヶ月、3~6ヶ月)に分けて、集計しました。

結果 発災初期は、避難所においても個人宅においても、約40%の栄養士が食支援を必要とする要配慮者を把握することができませんでした。避難所において発災初期に把握できた要配慮者は、乳幼児が最も多く、次いで高齢者、授乳婦でした。発災から時期が経過するに伴い、糖尿病患者、高血圧患者などの把握数が増えました。個人宅においては、どの時期においても最も多く把握された要配慮者は高齢者でした。

この研究から考えられること 特別な栄養支援を必要とする要配慮者の種類は、発災後の時期によって異なりました。発災初期の避難所においては乳幼児および高齢者の支援ニーズが高く、その後中長期にわたって高齢者および慢性疾患患者の支援ニーズがあることがわかりました。発災後の特別な栄養支援を必要とする要配慮者に対し、優先順位に応じた適切なタイミングで継続的な栄養支援を行う必要があります。

本研究の論文

Nobuyo Tsuboyama-Kasaoka, Sakiko Ueda and Kazuko Ishikawa-Takata . Food and nutrition assistance activities at emergency shelters and survivors’ homes after the Great East Japan earthquake, and longitudinal changes in vulnerable groups needing special assistance. Int J Disaster Risk Reduct. 2021;66:102598. doi:10.1016/j.ijdrr.2021.102598