国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 国立健康・栄養研究所 | 産官学連携研究センター |災害栄養情報研究室

災害時におけるリフィーディング症候群の発症を予防するためには?

研究紹介災害時は食糧不足がおこることが報告されています。食糧不足が続くと、栄養不足を引き起こす恐れがあり、リフィーディング症候群(以下RFS)のリスクとなりえます。RFSとは、飢餓状態の人が急激に食事をとることで生じるといわれており、心不全や呼吸不全を発症する病態です。これが災害時におきると、災害関連死につながる可能性があります。しかし、RFSが災害時に発症するかどうかはわかっていません。そこで本研究では、RFSについて包括的レビューを行いました。

研究方法の概要RFSに関するレビューを、Pubmed・Cinii・専門機関のWEBサイトにて実施しました。

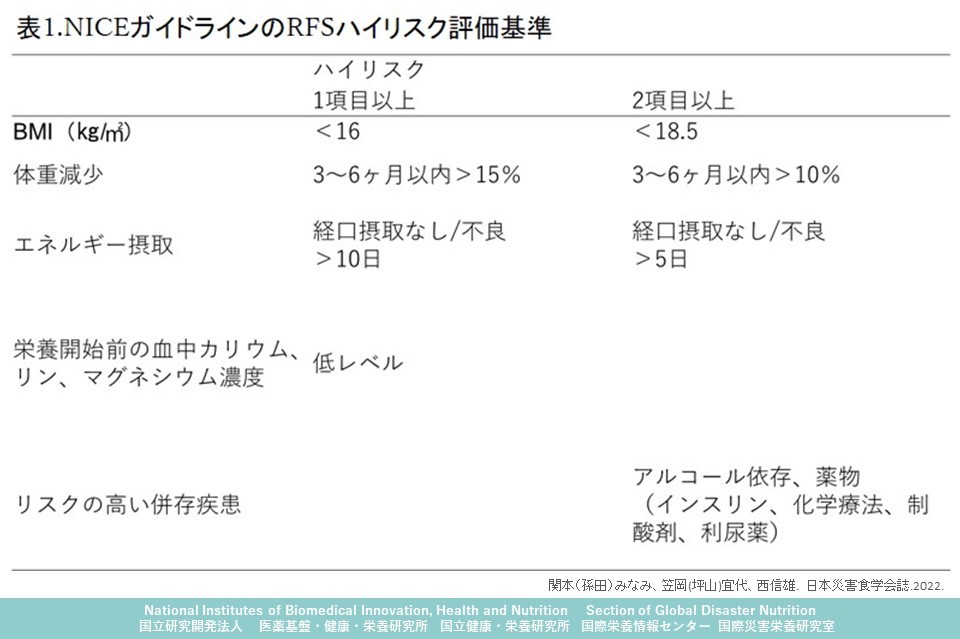

結果RFSに関する論文に書かれている定義は、ばらつきがみられました。抽出論文の共通点は「長期間の栄養不良患者が栄養を開始したときにおこる電解質や代謝の変化」でした。ASPENコンセンサス勧告では「長期間の栄養不足者に栄養開始後、数時間から数日で発症する。具体的にはリン、カリウム、マグネシウムのうち一つ以上の低下またはビタミンB1欠乏症状」と定義していました。RFSの診断基準はありませんでしたが、NICE(National Institute for Health and Clinical Excellence,英国国立医療技術評価機構)によるRFSハイリスク評価基準が策定されていました(表1)。災害時の発症者については、確認されませんでした。

この研究から考えられることNICEのRFSハイリスク評価基準が災害時に活用できるか検証が必要と考えられました。災害時のRFS発症者については、報告が挙がっていないだけかもしれず、栄養状態によっては発生することは十分考えられます。災害時にRFSの発症を予防するためには、①栄養不足ハイリスク者を抽出すること、② 栄養バランスに配慮した食事を提供し栄養不良を未然に防ぐこと が必要と考えられました。

◆リフィーディング症候群とは?リフィーディング症候群(以下RFS)は、長期間食事を摂らなかった人が急激な再栄養(リフィーディング)を受けることで体の電解質や代謝が変化する状態と認識されています。

災害時はアクセスの寸断等の理由から食糧が不足し、人々に行き届かないことがよくおこるため、RFSを発症する危険性があると考えられます。

◆リフィーディング症候群(RFS)のメカニズムは?飢餓時には、骨格筋たんぱく質や脂肪組織を分解してグルコースを生成する糖新生が亢進する。 さらに飢餓が長期化すると、脂肪酸を利用してケトン体を生成し脳や筋肉でのエネルギー源とします。 これらの代謝にはリンを含む多量のエネルギー(ATP)が消費され、細胞内ミネラル、特にリン・カリウム・マグネシウムの枯渇に繋がります。 これにより、低リン血症が発症すると考えられています。 また、インスリンは直接的にNa+/K+-ATPaseを活性化するため、細胞内にカリウムが取り込まれ、低カリウム血症を加速します。 解糖系の亢進により補酵素であるビタミンB1も消費され、ビタミンB1欠乏症が発症するケースもあります。

◆災害時におけるリフィーディング症候群(RFS)の発症を予防するためには?

臨床現場において、推奨される安全な栄養療法は確立されていないが、よく見られる対応

栄養はゆっくりと増加させること。段階的に進めること。3~7日間かけて栄養目標量に達すること。

災害時、RFSを回避しながら、栄養不良イリスク者に対して食事提供や栄養指導をする場合は、食事評価を実施したうえで、下記の点に配慮が求められると考えられます。 ① 血糖値の急上昇を引き起こすような糖質を多く含む食品を一度に多量摂取しない。 ② ビタミンB1を十分に摂取する。 ③ リン、カリウム、マグネシウムを中心としたミネラルの摂取量が不足しないよう注意する。

本研究の論文

関本(孫田)みなみ、笠岡(坪山)宜代、西信雄. 災害時の栄養とリフィーディング症候群. 日本災害食学会誌. 2022;9(1):39-48.