国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 国立健康・栄養研究所 | 産官学連携研究センター |災害栄養情報研究室

災害後の肥満をシーフードで予防東日本大震災における魚介類摂取と被災後の肥満新規発症との関連:RIAS研究

研究紹介 大規模な自然災害によって避難生活が長引くと、肥満が増えることがわかってきました。 肥満は様々な健康問題を引きおこすため、被災後でも健康に暮らすためには気を付ける必要があります。 しかし、どのような食生活が災害後の肥満を予防できるのかは十分にわかっていません。 そこで、東日本大震災の被災者を追跡した大規模コホートの参加者を対象として、魚介類を食べた頻度と2年後に新たに肥満になった関連を調べました。

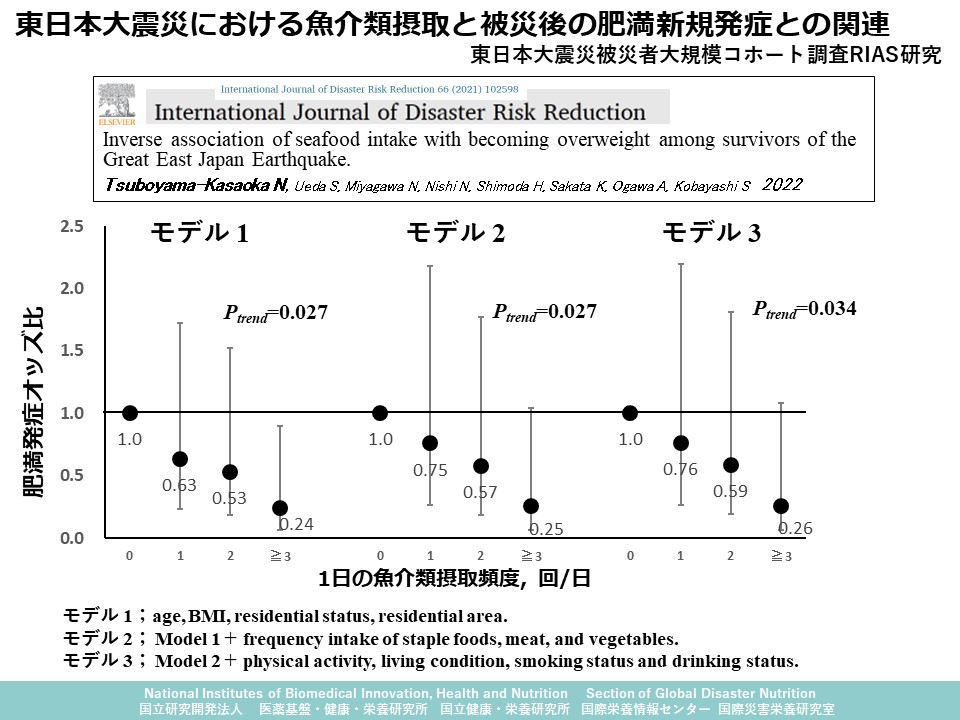

方法 岩手県の東日本大震災被災者大規模コホート調査RIAS研究のベースライン調査に参加した18歳以上の男女約1万人のうち、初年度(2011年度)調査時に肥満ではなく、追 跡調査に参加した4410人(平均年齢62.3歳)を対象として、ベースライン時の魚介類摂取頻度と被災後約2年後の肥満新規発症の関連について、 交絡要因を調整してロジスティック回帰分析を行いました。

結果 被災後の2年間で、296人が新たに肥満になりました。 魚介類を食べる頻度が高いほど、肥満の発症オッズ比は低いことがわかりました。 さまざまな要因で調整しても、魚介類を食べる頻度が高いほど、肥満の新規発症オッズ比が低くなっていました。 この関連は、男性でのみ見られ、特に仮設住宅で暮らす人において強くみられました。

この研究から考えられること 肥満になるリスクが高い大規模な自然災害では、魚介類を積極的に食べることが肥満の予防に役立つ可能性が考えられました。 これまでも肥満と魚介類の関連は動物実験では知られていましたが、人を対象とした研究ではなかなか明らかになっていませんでした。 魚介類摂取が少ない災害時の状況だからこそ関連が明らかになったのかもしれません。

本研究の論文

Tsuboyama-Kasaoka N, Ueda S, Miyagawa N, Nishi N, Shimoda H, Sakata K, Ogawa A, Kobayashi S. Inverse association of seafood intake with becoming overweight among survivors of the Great East Japan Earthquake. . Int J Disaster Risk Reduct. 2022;79:103147. doi: 10.1016/j.ijdrr.2022.103147.