ホーム > 研究テーマ・研究開発計画 > 頸動脈プラークの危険度判定のための新しい血液診断薬の開発

頸動脈プラークの危険度判定のための新しい血液診断薬の開発

岩手県

事業責任者

岩手医科大学 解剖学講座 教授 人見 次郎

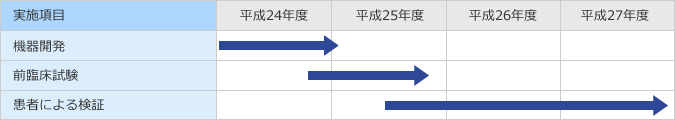

開発及び医師主導治験の概要

(1)実用化予定の医療機器・医療材料・体外診断薬の概要

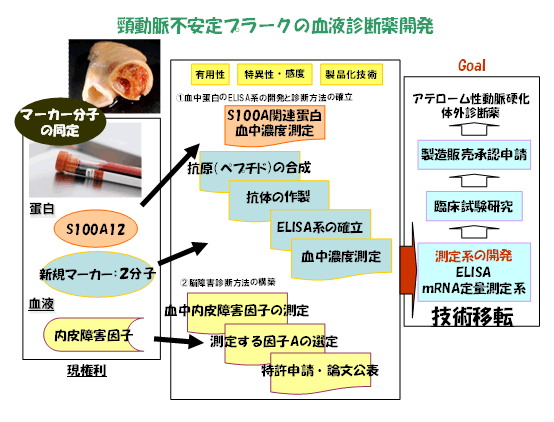

脳梗塞の原因となる頸動脈プラークの危険度と動脈硬化症自体の進行程度を示す新規血液診断薬を開発する。現在、頚動脈プラーク診断のゴールドスタンダードは無く、生化学的指標も不明であり、治療効果の判定が難しい。

(2)事業着手時点の開発概況

岩手医大では、頸動脈内膜剥離術施行例を対象に、外科的に切除されたプラークの病理所見と対応しながら、イベント発生の危険度を的確に評価できるバイオマーカーの探索とそれらを用いた診断薬開発を行っている。人見らが発見したS100A12(CAAF1)蛋白の血中濃度の測定を行ったところ、頸動脈硬化症の患者と健常者を区別できる可能性を示すことができた。H20年に発見した内頸動脈狭窄症患者の血中マーカー(C3a des Arg)は、危険率0.01以下で患者群を抽出できるとともに、患者群の中で高危険度群と低危険度群を区別できる。この2つを同時測定することにより、頸動脈プラークの危険度の指標とする。

(3)医師主導治験に付随して実施する研究開発・前臨床試験の実施計画

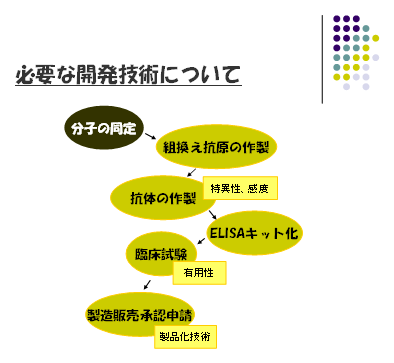

- 1) 「不安定プラークの血液中のスクリーニングマーカーを用いた血液診断薬の開発」

(岩手医科大学、(株)先端生命科学研究所)

血中の頸動脈硬化症のマーカー候補分子のELISA系を開発し、S100A12蛋白との同時測定による不安定プラークのスクリーニング法を確立する。- ① 頸動脈硬化症のマーカー候補分子に特異的なモノクローナル抗体を作製し、ELISA系を開発する(目標値;感度1ng/ml以上)。((株)先端生命科学研究所)

- ② S100A12蛋白、頸動脈硬化症のマーカー候補分子(C3a des Arg)の安定な測定を可能とする血液検体の採取・保存法を確定する。(㈱先端生命科学研究所)

- ③ CEA実施の頸動脈プラーク患者50例と対照者50例でバリデーションを実施する(目標値;確度80%以上)。(岩手医科大学)

(4)医師主導治験の実施計画

平成25年度より、脳ドック受診者、頸動脈プラークの患者(内膜切除術対象者を含む)の診断薬による危険度評価の検証と動脈硬化症治療中患者のデータ収集によるサロゲートマーカーとしての特性評価を行う。