軟骨と粘膜上皮の複合再建を実現する再生気管軟骨の医師主導治験の実施

事業責任者

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科 登録診療員 高戸 毅

開発及び医師主導治験の概要

(1)実用化予定の再生医療製品の概要

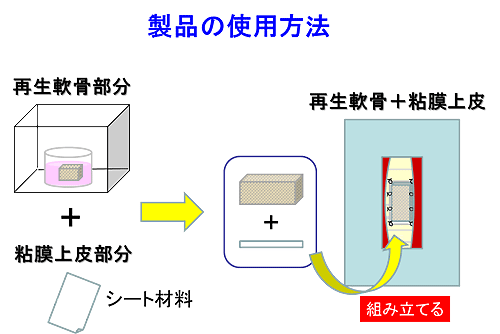

気管挿管、外傷などを原因とした気管をはじめとする気道の狭搾や組織欠損が生じる。この場合、気管切開を必要とするなど患者に著しい不利益がもたらされる。しかし、現在行われているいずれの治療法も不適合や再狭窄など様々な合併症の問題があり、小児および成人の両者において気管再建は現在でも確立した方法がなく、口腔や頭頚部の外科領域における解決すべき喫緊の課題である。本研究では再生気管関節を実用化し、軟骨と粘膜上皮を同時に複合再建し、狭窄した気管組織を再構築することを目的とする。開発する再生医療製品としては、軟骨細胞含有足場素材からなる再生軟骨部分と粘膜上皮部分からなるもので、軟骨と上皮を再生させるコンビネーション製品を開発する。

(2)事業着手時点の開発概要

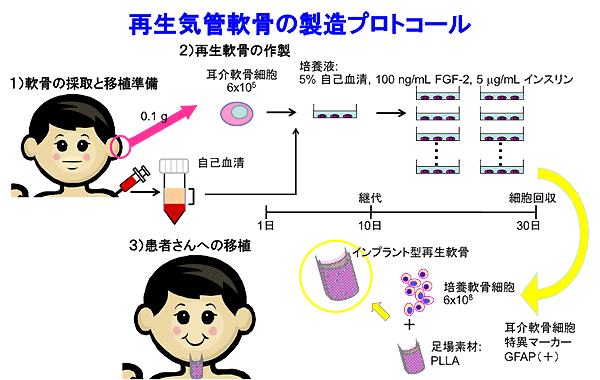

ヒト由来サンプルの採取に関しては、東京大学医学部附属病院ならびに東京大学医学部研究倫理委員会より認められた関連病院の入院患者より文章でインフォームドコンセントをとってから行っている。耳介軟骨組織を約1g採取した後、細胞を単離し、約1000倍増に増殖させる。研究代表者らは、軟骨細胞用の増殖培地を開発し、一定増殖させる細胞培養法を確立した。培養軟骨細胞は、ポリ-L-乳酸の多孔体に投与することにより、強度を有した任意形状の再生軟骨を作製することに成功している。再生軟骨作製基礎技術は、マウスを始め、ビーグルを用いた自家軟骨移植によって、再生軟骨の有効性はすでに実証されている。これらの技術により、6 cmの長さの再生鼻軟骨を用いて、ヒト幹細胞臨床研究を実施し、良好な成果を挙げている。以上の研究成果より、再生軟骨作製基礎技術自体をすでに確立しており、大型の気管軟骨を作製することは可能である。現在、ビーグルの気管欠損モデルを作製し、各組織部位ごとの安全性およびコンビネーション製品としての安全性、有効性を確認している。

(3)医師主導治験の実施計画

| 試験の段階 | First in human |

|---|---|

| 試験デザイン | 非盲検非対照試験 |

| 対象 | 気道再建を必要とする患者 |

| 試験方法 | 耳介軟骨を採取し再生軟骨を作製、一ヶ月後に移植を行う |

| 評価項目 | 重篤な有害事象の有無、気管支ファイバーによる気道内腔の確認、粘膜上皮の再生の確認、超音波検査、MRI による再生軟骨の確認 |

| 観察期間 | 1年3カ月(その後の追跡期間:4年間) |

| 試験機関 | 東京大学医学部附属病院(院内CPCで製造し、患者に移植する) |

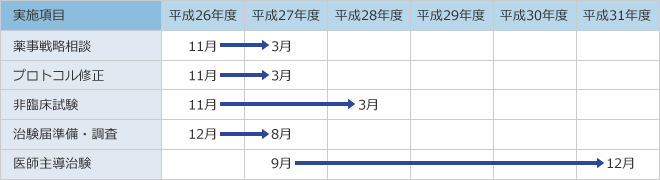

平成27年度の医師主導治験開始を目指し、現在、プロトコールの製造や流通に必要な薬事的規制やハードルについてPMDAと相談継続中である。併行して、耳鼻咽喉科・聴覚音声外科、小児外科と連携して治験実施に向けた体制づくりを進めている。医師主導の臨床試験の有効性を確認された後、企業が産業化を希望しているため、本研究における気管軟骨の製造技術、工程管理などの技術を移転する。

補助事業での実施項目と実施予定期間

トップページ「新着情報」欄に表示する画像

研究成果 / イベント / 公募 / お知らせ のいずれかを入力してください。

お知らせ