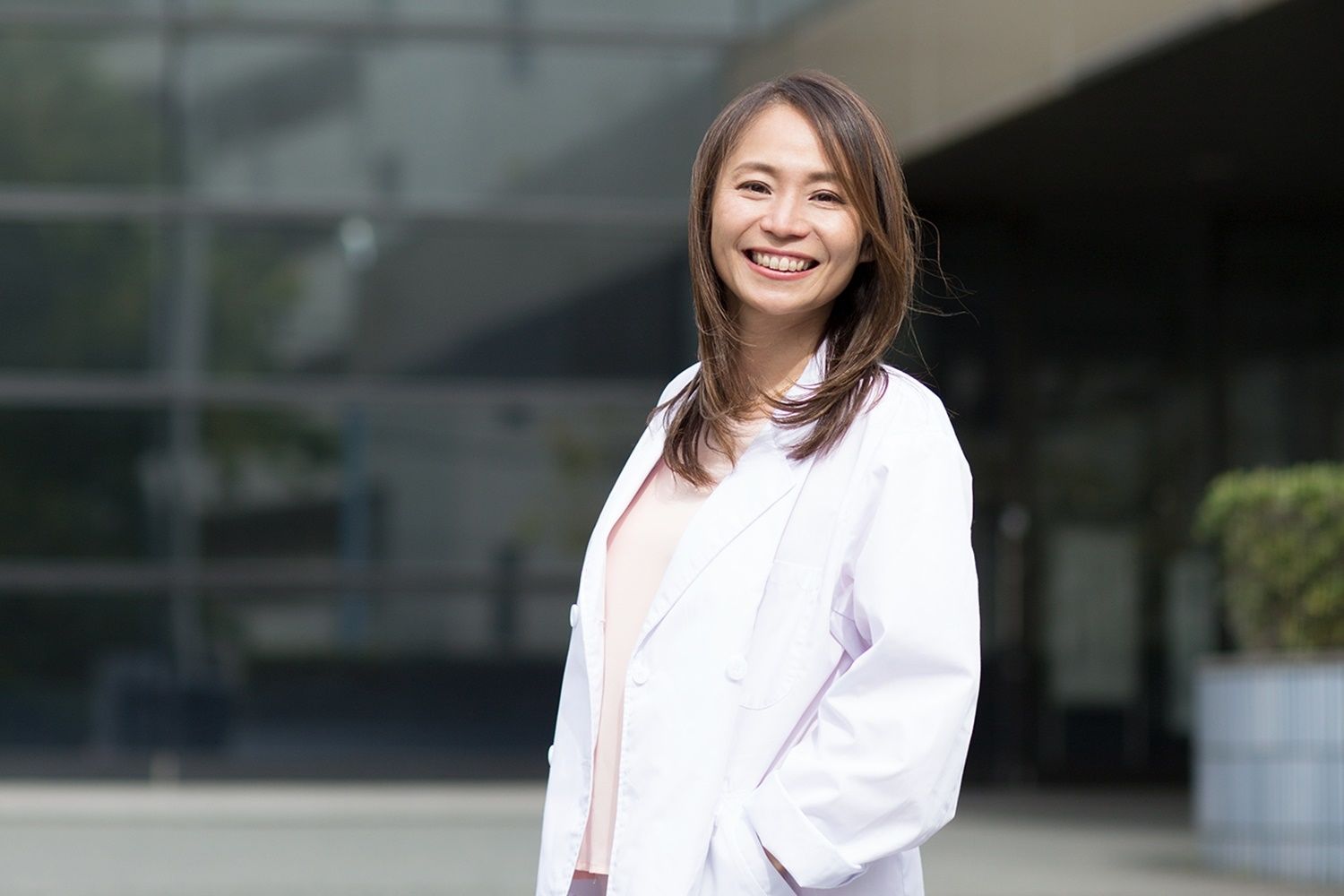

坪山(笠岡) 宜代 室長

栄養学と医学をつなぎたい

栄養学を学んでいた学生時代、アメリカにホームステイし、街なかで、管理栄養士がクリニックを開き、医療の体系の中にしっかりと位置付けられていることに驚き、日本で医学と栄養をつなげる役を担いたいと思いました。

また、ホームステイ先の夕食に供されたのが、チキンとポテトチップスだったことに愕然とし、欧米化が進む日本の現状に危機感を覚えました。和食の良さを大切にしたい、特に自身の好物の魚介類をもっと摂取してもらいたい、という思いを抱き、医学部大学院に進んだときから、魚介類に多く含まれるタウリン、DHAやEPAの研究を始めました。

大学院に在学中の2006年には、タウリンが肥満抑制に効果がある、と世界で初めて明らかにし、Science 誌にニュースとして取り上げられました。当時、タウリンは肝臓に存在していると推測されていたのですが、脂肪組織にも存在していること、また、肥満のネズミでは、タウリンがあまり産生されておらず、タウリンを与えたところ、脂肪を燃やす効果が認められることを明らかにしました。

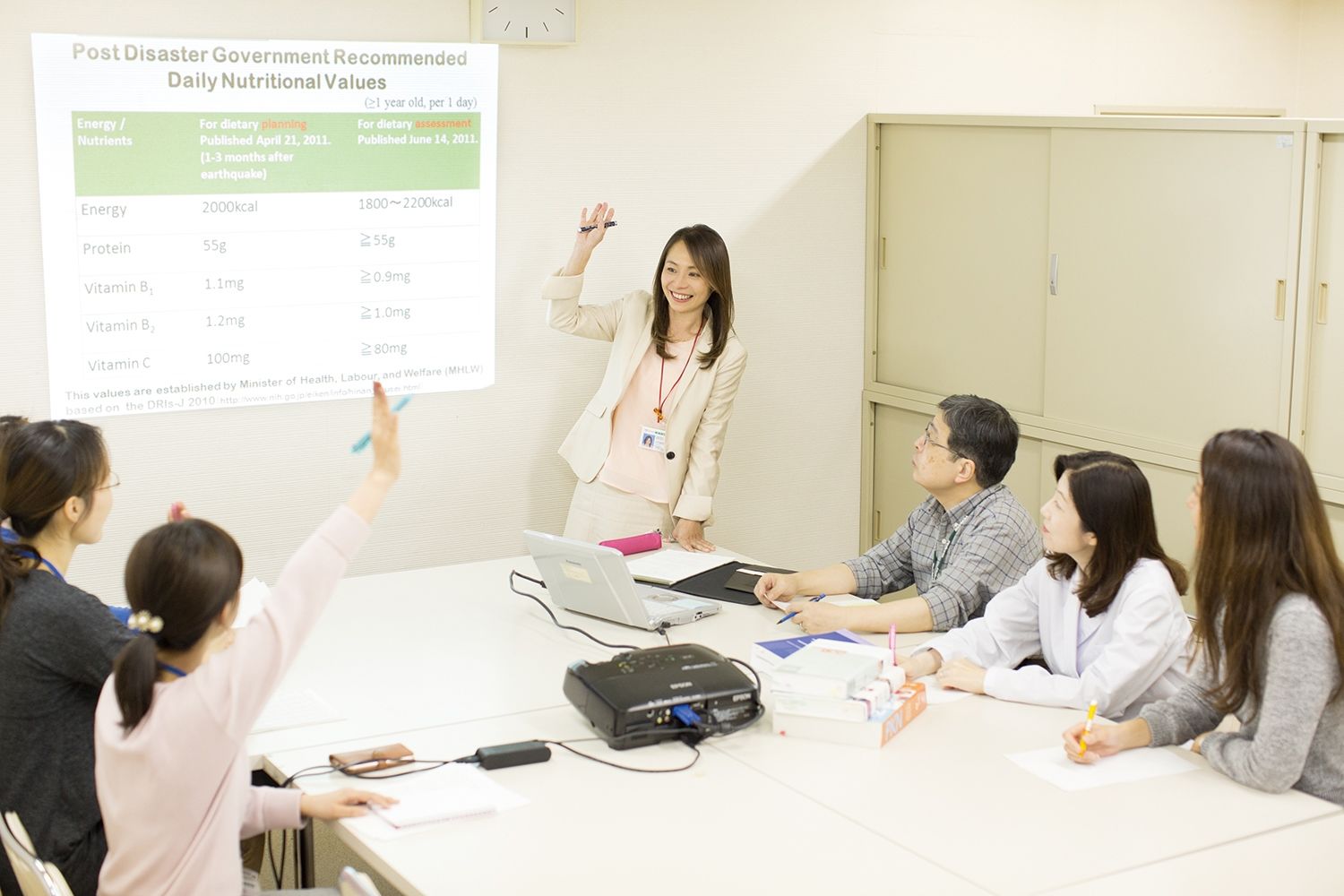

東日本大震災をきっかけに、国際災害栄養研究室を立ち上げ

2011年、東日本大震災の発災3週間後に現地へ赴き、避難所で高齢者が一人、壁に向かって食事をしている姿に衝撃を受けました。約70箇所の避難所を回った調査結果を分析すると、避難所の4割で、たんぱく質源が不足している事実が浮かび上がりました。また、トイレが十分に整備されていないため、水分や食事を摂ることをためらう人が多く見受けられました。流通がストップし、物資があっても必要な人の手に渡らない状況の中で、「災害時の食を取り巻く環境を含めてなんとかしなければ。研究室にこもっていてはいけない」と強く思い、災害栄養を研究する室の発足を要望しました。

2018年4月、念願の国際災害栄養研究室が発足しました。

同室は、災害にともなう食・栄養問題を改善するための調査研究、エビデンスにもとづいた後方支援や栄養支援システム構築、国内外への情報発信を担います。

最近の研究成果から 被災地で分かったこと─魚介類摂取と肥満との関係

2022年9月、International Journal of Disaster Risk Reduction に東日本大震災の被災者における魚介類摂取と肥満との逆相関について発表しました。

調査初年度(2011年度)に、肥満(BMI≧25)ではなかった4410人を対象に魚介類の摂取と肥満の発症との関係について調査したところ、震災2年後に肥満になるオッズ比は、下表1のとおりでした。

表1

|

魚介類の摂取頻度 |

0回/日 |

1回/日 |

2回/日 |

3回/日 |

|

オッズ比 |

- |

0.76 |

0.59 |

0.26 |

(運動頻度や居住形態、年齢層、肉や野菜の摂取頻度、身体活動の程度などを考慮)

※オッズ比が1より大きくなるほど、または1より小さくなるほど、要因は結果に相関があると判断する

男性で、魚介類の摂取頻度が高い人ほど、肥満になりにくいという結果でした。特に、仮設住宅に居住する男性で顕著でした。期せずして、大学院生時代の研究成果がヒトにおいても実証されることとなりました。

被災すると、睡眠不足やストレス、食生活の乱れや身体活動量の低下等で生活リズムも崩れることが多くなります。どうしても肥満になりがちです。魚介類の缶詰などを災害用備蓄品に加えることが大切ですね。

国を超えた支援から宇宙食まで

災害食に関する国際規格(ISO規格)の原案を作成、国際提案を目指しています。

日本では、食、健康、エネルギー、インフラを各省庁が分掌していますが、災害時は一元的に動けることが重要です。それには、国際的なルールづくりの場を設け、関係省庁に食に関心を持ってもらうことも大切だと思いました。

災害食は、販路が狭く、まだ種類も少ないのですが、ISO規格が実現すれば、企画を満たすものは、世界中で販売しやすくなるメリットもあります。

また、海外からの支援要請にも応えやすくなります。2023年2月6日のトルコ・シリア地震でも協力要請がありました。例えば食事制限がある慢性疾患患者に対応したメニューをスピーディーに作成するなどし、海を渡って現地で活用されました。日本と異なる食文化への対応は今後の課題のひとつとなる、と感じています。

災害食は、常温での長期保管が必要なこと、電気やガス、水の使用に制限があっても食べられることなど、宇宙食と条件が似ています。災害時のノウハウを活かして20年後の月面の食環境を楽しくおいしくできれば、と宇宙食の研究開発にも協力しています。

エビデンスtoアクションをスローガンに、日本初の災害と栄養を専門に研究する政府関係機関として、日本の災害栄養から宇宙食までを支援していきたいと思います。

Profile

管理栄養士 医学博士。1999年、国立健康・栄養研究所 入所。2001年にハーバード大学医学部、2007年~2008年にアメリカ国立衛生研究所(NIH)へ研究留学。2011年2月より、栄養疫学・食育研究部 食事摂取基準研究室 室長、2018年4月より、現職。

トップページ「新着情報」欄に表示する画像

研究成果 / イベント / 公募 / お知らせ のいずれかを入力してください。

お知らせ